2024年09月11日

屋根修理の詐欺に気をつけて!代表的な5つの手口と対策を徹底解説!

屋根修理の詐欺業者が使う代表的な5つの手口

屋根修理の詐欺業者が使う代表的な5つの手口をご紹介します。

- 突然の訪問で屋根修理が必要だと不安をあおる

- 火災保険で無料修理が可能と言ってくる

- 高額値引きキャンペーンを押してくる

- 屋根修理業者を装って定期点検に来る

- 突然の訪問で無料点検をうたう

オレオレ詐欺と同様に詐欺業者は、マニュアル化されていますのでよくあるパターンを知っておくことが対策にもなります。

次の章からそれぞれ詳しく解説していきますね。

【詐欺の手口】①突然の訪問で屋根修理が必要だと不安をあおる

とくに、瓦屋根のお宅が狙われているようです。(瓦屋根が迷いなく、ピンポンするようなマニュアルに詐欺業者はなっているそうです。)

「近所をたまたま通りかかったら、屋根が気になった」、「瓦がズレているのを見つけたため心配になり伝えにきた」

などと言って巧みに声をかけてきます。

また、「屋根のしっくいがはがれている」と言って、しっくいがはがれると雨漏りするという動画まで準備して、

不安をあおってくる場合もあるそうです。

訪問してくる屋根修理業者のすべてが詐欺業者ではないと思いますが、被害に遭わないためには、すべて詐欺業者と思って対応しましょう。

【詐欺の手口】②火災保険で無料修理が可能と言ってくる

屋根修理は「火災保険が使える」「無料で修理できる」などと「いかにお得になる話」をしてくる業者がいます。

しかし、世の中、そんな甘い話はありません。

屋根修理で火災保険を使用するには、主に以下の5つの条件があり、それに該当する必要があります。

- 風災・雪災などの自然災害である

- 修理が必要になって3年以内である

- 修理費用が20万円以上である

- 必要書類を集めて提出する必要がある

- 自分で申請が必要がある

とくに、1、2に関して火災保険会社が疑問を持つと現地に鑑定人を派遣して査定を行います。

該当しない場合は、保険が支払われない場合も多々あります。

また、屋根修理費用の全額を保険で補えるかわかりません。

火災保険で「無料の屋根修理」をうたっている業者には、気を付けましょう

【詐欺の手口】③高額値引きキャンペーンを押してくる

高額な値引きキャンペーンや人数限定のモニター価格での屋根修理は詐欺の手口であり、注意が必要です。

屋根修理には適正価格があり、材料費や職人の作業費などが主であるため、元来、大幅に値引きできる要素はありません。

もともとの金額提示に大幅な利益を含んでいるか、もしくは値引きした分は材料費や手抜き工事で帳尻合わせすることになります。

【詐欺の手口】④屋根修理業者を装って定期点検に来る

自宅で建てたハウスメーカーや太陽光パネルを設置した会社を装って点検に来る場合があります。

全く関係のない業者である場合もあれば、ハウスメーカー・太陽光発電システム会社と連携している業者である場合など、様々なケースがあります。

家を建てたハウスメーカーや太陽光システムメーカーの定期点検であった場合は、社員証や名刺の確認、本社への確認を行うべきです。

ハウスメーカー・太陽光システムメーカーの担当者が何の連絡もなしに、突然訪問するケースはほとんどないため、怪しいと思ったときは一度帰ってもらうように言うことをオススメします。

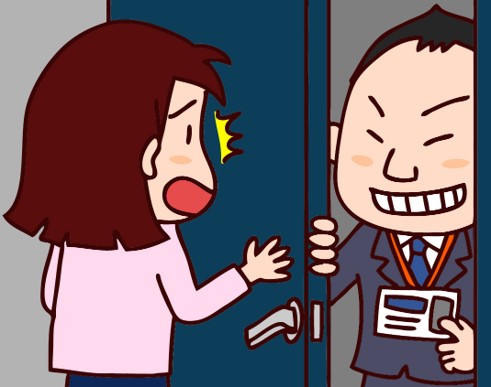

【詐欺の手口】⑤突然の訪問で無料点検をうたう

突然の訪問で無料点検をするからと言って、屋根に登りたがるため、絶対に断るようにしましょう。

屋根に登らせると意図的に壊すことがあったり、すぐに修理が必要で雨漏りになってしまうことを言ってきます。

「この地域のお住まいの方の屋根の無料点検でまわっている」「今は無料の屋根点検のキャンペーンを行っている」と声をかけてくるパターンが多いので、ご注意ください。

これらは点検商法と呼ばれている詐欺商法で、国民生活センターでも注意喚起しています。

屋根は現状を把握していない人が多く、漠然と不安を抱えている人も多いため「無料なら」と点検を依頼してしまうとわなにかかってしまいます。

突然の訪問業者を屋根に登らせることは絶対にやめておきましょう。

屋根修理で詐欺に合わないための4つの対策方法

屋根修理で詐欺に合わないための4つの対策方法をご紹介します。

- 訪問リフォーム業者を相手にしない

- すぐに契約しない

- 契約前にしっかり説明を受ける

- 工事が終わってから工事代金を支払う

以下、簡単に解説しますね。

訪問リフォーム業者を相手にしない

最強の対策は、訪問リフォーム業者を相手にしないことです。

極端な話、居留守とわかるようにして相手にしない方が業者はあきらめます。

業者に会わなければ、詐欺に合うことはありません。

「居留守」はもっとも簡単で、もっとも効果的な対策です。

すぐに契約しない

不安があるので、話は聞いてみたいと業者に会った方の対策はすぐに契約しないことです。

業者の提案が納得できて、屋根修理をお願いしようと思っても我慢してください。

通常の業者にとって、返事を1週間程度待つことは苦ではありません。

一方で、詐欺業者は会社からノルマを与えられているので、その日に契約を結びたがります。

大幅値引きや上司を連れてくるなど、いろんな手法でせまってきます。

とにかく、我慢してすぐに契約することはやめましょう。

契約前にしっかり説明を受ける

契約前にしっかりと説明を受けましょう。

屋根のことはわからないことだらけなので、具体的な写真や説明をしっかりと聞いてください。

工事後に「イメージと違っていた」は通用しないので、契約前に疑問を少しでも解消しておきましょう。

工事が終わってから工事代金を支払う

工事代金の前払いは、通常ありません。

工事が終わってから工事代金を支払いましょう。

高額な工事の場合は、半額を工事前とか、30%を工事前という方式もありますが、全額はありません。

前払いの契約の場合は、別の業者を検討しましょう。

もし屋根修理で詐欺に合ってしまった場合は?

では屋根修理で詐欺にあった場合はどうすれば良いのでしょうか?この章では、詐欺にあったときにするべき2つのことを解説します。

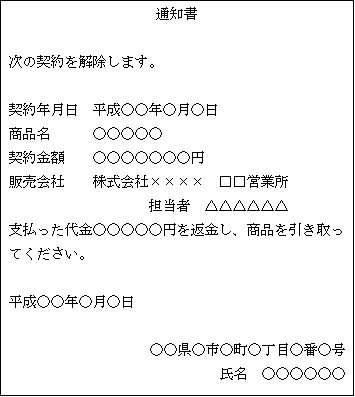

クーリングオフを検討する

クーリングオフとは、訪問販売業者との契約が対象です。(業者を読んだ場合は別です。)

クーリングオフは訪問販売業者との契約を、契約後、8日間以内であれば、無条件で一方的に解約できるという救済方法です。

はがきなどでクーリングオフの通知書を相手の業者へ送り付ければ大丈夫です。

クーリングオフするためのはがきの書き方・送り方はこちらの記事をご覧ください。

どうやって選べば?優良な屋根修理業者の特徴とは?

優良な屋根修理業者の5つの特徴をご紹介します。

- 丁寧な説明

- しっかりとした見積もり書

- 相場ないの修理費用

- 近所への配慮

- 充実したアフターフォロー

おそらく、訪問販売業者は、全て当てはまらないと思います。

とくに、見分け方として、見積書がポイントになります。

見積書が手書きの場合は、ほぼNGと思ってください。

また、単価と数量がしっかり記載してある見積書である業者を選びましょう。

相見積をしやすくなります。

また、屋根修理の内容をしっかりと説明してくれる業者を選びましょう。

金額が安くても、屋根の不具合が直らなければ意味がありません。

納得するまで、説明してくれる業者が安心です。

【まとめ】屋根修理の詐欺は自分に関係ないと思ってはいけません

屋根修理の詐欺業者が使う代表的な5つの手口をご紹介します。

- 突然の訪問で屋根修理が必要だと不安をあおる

- 火災保険で無料修理が可能と言ってくる

- 高額値引きキャンペーンを押してくる

- 屋根修理業者を装って定期点検に来る

- 突然の訪問で無料点検をうたう

屋根修理で詐欺に合わないための4つの対策方法をご紹介します。

- 訪問リフォーム業者を相手にしない

- すぐに契約しない

- 契約前にしっかり説明を受ける

- 工事が終わってから工事代金を支払う

最強の対策は、訪問リフォーム業者を相手にしないことです。

「居留守」はもっとも簡単で、もっとも効果的な対策です。