2024年06月28日

内装工事ってどんな仕事内容がある?内装工の平均年収や魅力について紹介

人親方として内装工事を専門に行っている方も多くいらっしゃるでしょう。内装工事と言っても、さまざまな作業があります。しかし、それら全ての作業をこなせるという一人親方の方も少ないのではないでしょうか。

この記事では、内装工の仕事内容、内装工の平均年収、内装工の魅力について、ご紹介します。ぜひ、この記事を参考に一人親方として、

レベルアップするための情報収集をしてみてください。

内装工の仕事内容

内装業とは、内装に関する仕事の総称であり、細かく見るとさまざまな作業があります。ここでは内装業で発生する主な作業として8つの作業をご紹介します。

- 軽鉄工事

- ボード工事

- クロス工事

- 塗装工事

- 左官工事

- 床仕上げ工事

- 木製建具工事

- 家具工事

もし、経験したことがない作業があれば、ぜひ参考にしてみてください。

軽鉄工事

軽鉄工事とは、建物の壁や天井などの骨組みを、軽量鉄骨を使ってつくる工事のことです。軽鉄工事には、厚み0.5mm程の薄い鉄板が材料として使用されます。

軽量鉄骨は、火災に強い・耐久性が高いなどのメリットがあり、一般住宅でも木材ではなく、鉄製の材料を使用することが増えています。

ボードを張る壁をつくる際は必要となる工事のため、需要は高いといえるでしょう。

ボード工事

ボード工事は、クロス工事や塗装工事などの前に行う工事であり、壁や天井などの下地にボードを張ります。

ボードには以下のような種類があります。

- 石膏ボード

- 強化石膏ボード

- 耐水ボード

- 防音ボード

- 防湿ボード

それぞれのボードを、つくりたい部屋に合わせて選択し、工事を行います。

ボードを張るメリットとしては、火災が発生した際に、火災の広がりを最小限に抑えられ、避難経路を確保できる点が挙げられます。

内装工事では欠かせない工程のため、需要が高いといえるでしょう。

クロス工事

クロス工事ではボード工事で張り付けた下地の上に壁紙を貼ります。ボード工事では下地を張り付けたときに、

つなぎ目が現れてしまうので専用のパテで平らにする必要があります。

作業には高度な技術が必要となるため、内装業のなかでも技術の差が現れやすい作業といえるでしょう。

技術力が評価されることで、より多くの仕事を獲得でき、収入を上げられるでしょう。

塗装工事

塗装工事では、壁や天井など部屋の内部に塗装を施していきます。

壁や天井に用いられている材質は、状況によって異なるため、材質によって塗装する材料を選定する必要があります。

塗装は刷毛やローラーを使用しますが、塗装の作業は難しく、さまざまな知識や熟練した技術が必要です。

完成度が職人によって違うため、技術力があれば依頼を受けやすくなるでしょう。

左官工事

左官工事とは、専用のコテを使用して、モルタルなどの壁土の材料を水で練り、下地の上に塗り付けていく工事です。

下地の上に塗り付けていく以外にも、ペンキやタイルの下地塗、土間打ちや階段の仕上げなどさまざまな場所で行います。

内装工事では欠かせない作業が多いため、需要の高い作業といえます。

床仕上げ工事

床仕上げ工事とは、建築物内の床に、フローリングやクッションフロア・カーペットなどをはめ込み、床面を仕上げていく工事です。

床材の高さ調節や空気の通り道などを考えてはめ込む必要があり、高度な知識と技術が必要となります。

仕上がりの差が出やすいため、技術力があることで継続して依頼を受けやすくなるでしょう。

木製建具工事

木製建具工事は、新築住宅において、内装工事がすべて終わった後の仕上げ工事として行われます。

ドアやふすま、障子などをつくる仕事であり、近年デザイン性を求めるユーザーが増加傾向にあることから、

デザイン性にこだわるユーザーの期待に応えるための重要な役割を担っています。

家具工事

家具工事は、建築物に家具を備え付けたり、家具の材料を現場で加工・組み立てて備え付ける工事です。近年、デザイン性にこだわるユーザーが多いため、

職人のセンスや技術が必要となる重要な作業となっています。

家具は日常で使用するものであることから、家具工事はユーザーから直接技術力を認めてもらえるチャンスです。

技術力を身に付けも変わるということも念頭に置いて、仕事を獲得できるようにしましょう。

内装工の魅力

内装工事のさまざまな作業と平均年収について紹介しましたが、内装工の魅力も紹介していきます。ここでは、2つの魅力について、ご紹介します。

内装業で独立を検討している方は、参考にしてみてください。

長く勤められる

内装工は専門職であるため、経験を積むことで技術を身に付けられ、長く勤められます。さまざまな現場で、内装工事が行われていますし、その工事の作業内容は多岐に渡ります。内装工事を何度も経験していくにつれて、作業をスムーズに進めることができるようになるでしょう。

また、上述した通り、内装工事には多くの作業内容があります。最初はクロス工事を専門に行っていても、現場によっては他の工事を行うこともあるでしょう。

そうすれば、ご自身のスキルも幅も広げることができ、案件を受けられる幅もどんどん広がっていきます。「手に職をつける」という言葉を体現している職業が、内装工なのです。

さらに、一人親方として独立していれば定年がないため、体力が続く限り仕事を続けられます。内装技能士などの資格を取得すると継続的に仕事を受注できるようになり、新しい仕事にもチャレンジできるでしょう。仕事を継続的に受注できるとより長く勤められることとなるため、資格を取得して、信用を得ることも大切です。

環境面の負担が少ない

内装工は屋内での作業がメインとなるため、夏の暑さや寒さなどの影響を多少受けるものの、他の業種に比べて労働環境による身体への負担は少ないです。

雨や風などの天候に左右されることがないため、工期が伸びる心配もありません。工期が安定していることにより、継続的に仕事を獲得できるでしょう。

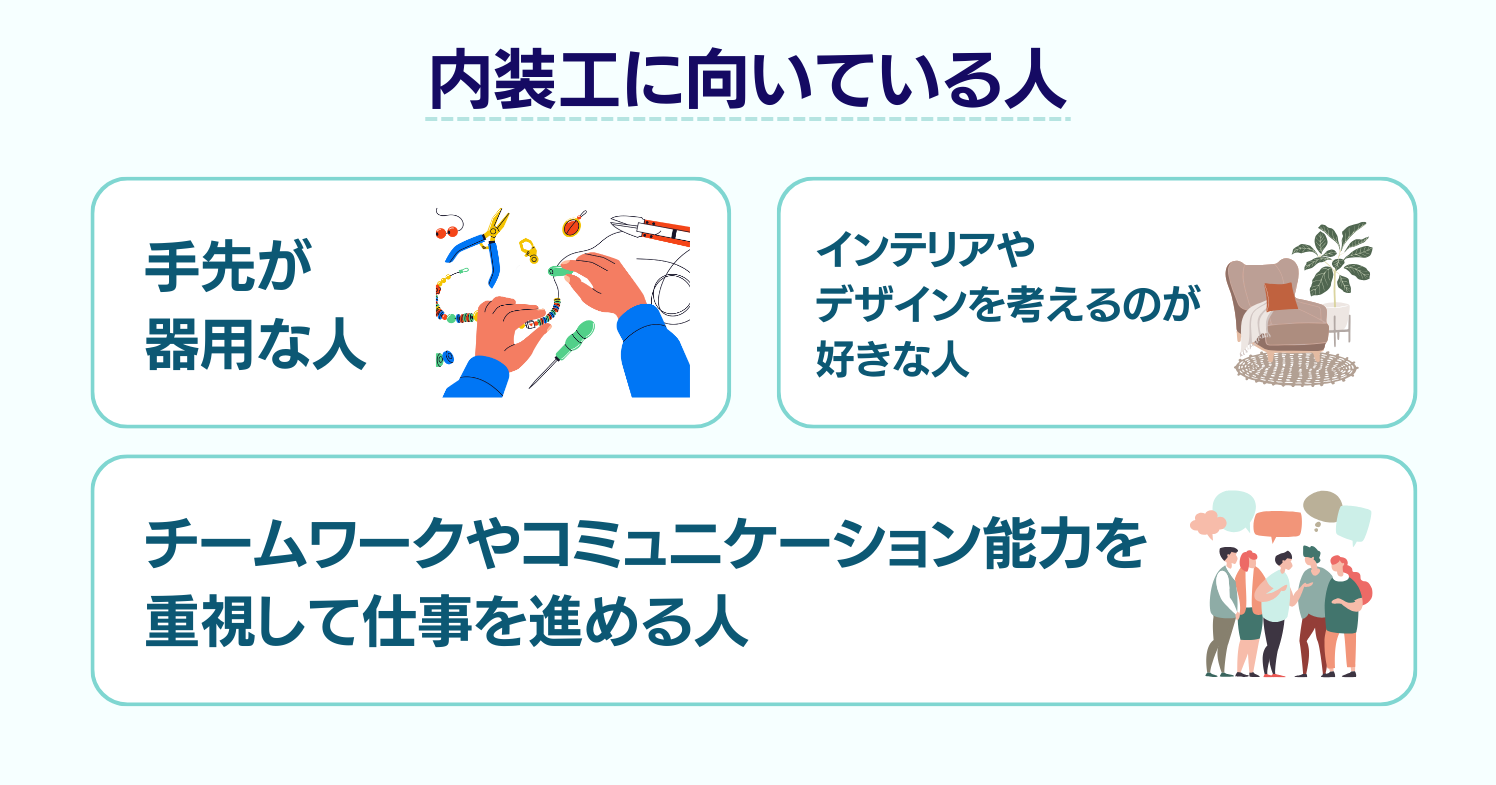

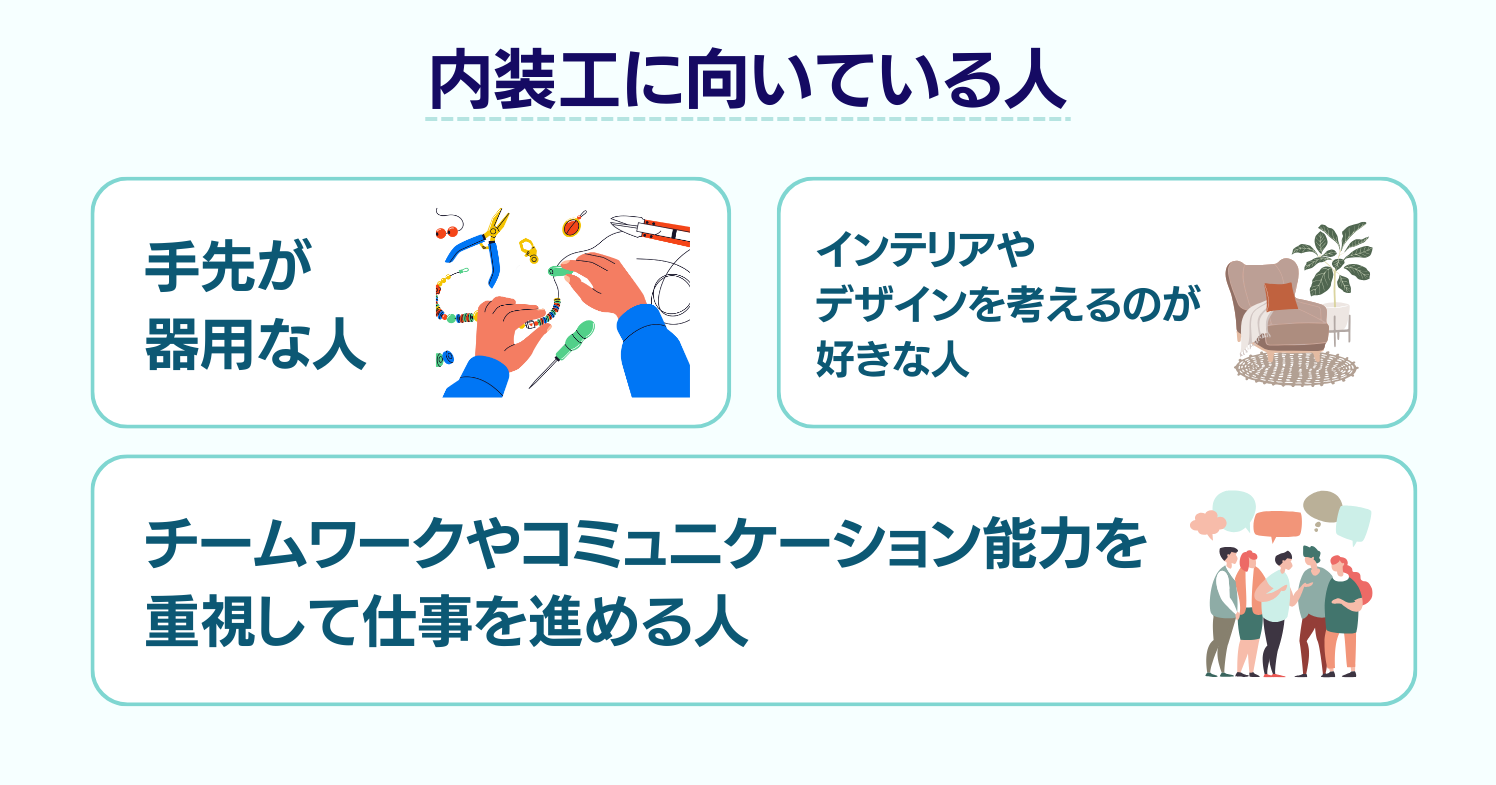

内装工に向いている人

最後にご紹介するのは内装工に向いている人です。以下の項目に沿ってご紹介します。

- 手先が器用な人

- インテリアやデザインを考えるのが好きな人

- チームワークやコミュニケーション能力を重視して仕事を進める人

それでは順にご紹介します。

手先が器用な人

内装工の仕事は、ほぼすべて手作業で行います。内装をきれいに仕上げるべく、細かい作業も多いため、細かい作業が苦にならず手先を器用に扱える人が向いています。細かい作業を繰り返し正確に行えるだけの忍耐力も必要となるでしょう。

インテリアやデザインを考えるのが好きな人

内装工の作業で使用する材料は多種多様であり、設置する場所や目的・空間などに合わせて材料を選びます。仕上がりの完成度を高めるために、

インテリアやデザインのアイディアが豊富で、自分自身で考えることが好きな人が適しています。

チームワークやコミュニケーション能力を重視して仕事を進める人

内装作業の現場では、複数人でチームを組んで作業を進めます。チームで協力して作業を効率的に進めるためには、円滑なコミュニケーションが欠かせません。メンバー同士で協力するチームワークや、作業中に意思疎通を図るためのコミュニケーション能力が必要です。

内装工はイベント業界でも求められている!

内装工は仕事の繊細さや技術力の高さが評価され、建設業以外にも活躍の場を広げています。コロナ禍が明け、イベント業界では今まで開催を控えていたイベントも、再開してきています。

今後どんどんと大きなイベントも開かれていくことでしょう。

今回はイベント業界について以下の内容に沿ってご紹介します。

- イベント業界とは

- イベント業界で仕事を獲るなら職人BASEに登録しよう

内装工が建設業以外の仕事を得るために有益な情報となるでしょう。それでは順に紹介していきます。

イベント業界とは?

イベント業界とは、総合管理(元請)となる広告代理店や総合制作会社に加え、演出、会場設営、音響、照明、映像などの「制作」や、進行運営、警備、清掃などの「運営」に関わる専門技術会社など広範囲にわたります。

これらの作業は、内装工も行うことができるものが多く、イベント業界の会場設営や、音響や照明、映像などの仕事で、活躍できます。

まとめ|内装工事の仕事は多岐に渡るのでスキルを高めて案件を受注しよう

内装工事にはさまざまな作業がありますが、どの作業も欠かせないものです。そのため、将来性もあると予想されるため、今後も継続的に仕事を行えるでしょう。

内装工の魅力としては、長く勤められること、環境面での負担が少ないことが挙げられます。

また、内装工に向いている人としては、手先が器用な人やインテリアやデザインが好きな人、コミュニケーションを重視できる人です。内装工は今後、会場設営などで、イベント業界での活躍も見込まれるため、将来性があるといえます。