2024年06月19日

6月使用分から電気料金引き下げ措置がなくなる!?電気代高騰について、みんなどう思っている?

電気代が6月使用分から高くなる。値上げではなく、経済対策による値引きの終了だ。

一条工務店の調査によると、このことを7割以上が「知らなかった」と回答している。物価高に加え、生活インフラともいえる電気代の値引き終了で、家計を圧迫することになりそうだ。

消費者は、どう思っているのだろうか?

「電気・ガス価格激変緩和対策」により2024年5月まで電気料金が値引き

さて、電気料金が値引きされていた理由は「電気・ガス価格激変緩和対策」が実施されていたからだ。

まず、ロシアによるウクライナ侵略などの世界情勢により、燃料価格が上昇したことなどの影響を受けて、

電気・ガス料金の単価から一定額を値引きする措置を、2023年1月の使用分から12月の使用分まで行っていた。この措置の継続が2023年11月に閣議決定され、

2024年4月の使用分まで継続、5月の使用分については激変緩和の幅を縮小して実施されていた。つまり、5月使用分ですでに値引き幅が縮小されていたわけだ。

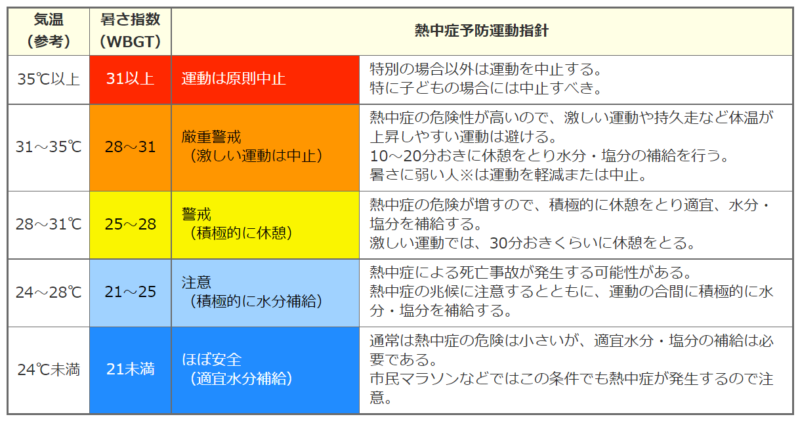

■電気・ガス価格激変緩和対策による値引き単価(沖縄電力を除く)

| 適用期間 | 電気(低圧) | 電気(高圧) | 都市ガス※ |

|---|---|---|---|

| 2024年1月使用分(2月検針分)から | 3.5円/kWh | 1.8円/kWh | 15円/m3 |

| 2024年4月使用分(5月検針分)まで | |||

| 2024年5月使用分(6月検針分) | 1.8円/kWh | 0.9円/kWh | 7.5円/m3 |

7割以上が、電気料金の引き下げ措置が終了することを知らない!

一条工務店が、2024年3月に全国の男女897名を対象に「家庭の電気料金に関する意識調査」を実施した。

「政府が実施している『電気・ガス価格激変緩和対策事業』による電気料金の引き下げが2024年5月使用分で終了することを知っていますか?」と聞いたところ、実に72.9%が「知らない」と回答した。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

知らないという人たちは、6月以降の電気代やガス代を見て、驚くことだろう。この調査で、「電気料金の引き下げが行われなくなる2024年6月以降、家計に不安を感じていますか?」

と聞いたところ、「とても感じる」が60.1%、「やや感じる」が34.3%で、合わせて9割以上が家計に不安を感じるという結果になった。

家計を圧迫する電気代の高騰、節電はしているけれど…

実は、一般家庭で値上がりによる家計の影響を最も受けているのは、ガス代よりも電気代だ。

調査で「物価上昇によって、家計で最も影響を受けているのは何ですか?」と聞いた結果を見ると、ガス代の7.5%よりも、食費の36.8%よりも、電気代の42.3%が一番多いのだ。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

その結果、「冷房や暖房を使うのを我慢」したり(「とても我慢する」10.9%「やや我慢する」49.6%)、「日常的に節電」したり(「している」70.0%)、しているのだ。

具体的には、過半数の人が「照明をこまめに切る」、「衣類で温度調節をする」、「エアコンの設定温度・角度を調整する」といったことをしていた。

出典:一条工務店「家庭の電気料金に関する意識調査2024」

電気代を節約するために、住宅でできることとは?

節電のためのさまざまな工夫をしている家庭が多いことが分かったが、工夫だけではなかなか節約できない場合もあるだろう。

一時的に費用はかかっても、住宅のほうを変えることで、より多くの節電ができる場合もある。

まずは、「省エネ住宅」や「ゼロエネルギー住宅」への改修だ。住宅を断熱材でしっかり覆い、熱の出入りが激しい窓まわりの省エネ性を高めると、エアコンの冷暖房の効果が高まる。さらに費用はかかるが、太陽光発電などの設備を搭載し、それを蓄電池に溜めるなどして、電力会社の電気にあまり頼らない生活をするという方法もある。

調査結果でも、「省エネ住宅」(70.1%)、「太陽光発電」(67.7%)、「蓄電池」(67.9%)のそれぞれにとても興味があると回答していた。

もっと手軽にできるのが、家電を省エネ性の高いものに買い替えることだ。実は筆者もエアコンの買い替えを検討している。

なぜいま検討しているかというと、補助金が出るからだ。

たとえば、東京都では、省エネ性の高いエアコン、冷蔵庫、給湯器、LED照明器具に買い替えた都民にポイントを付与する「東京ゼロエミポイント」を実施している。

現行のゼロエミポイントは、2024年9月30日までが対象だが、10月以降はさらに拡充される予定となっている。

ポイント付与から、登録店舗で直接購入額から値引きされる形になり、使い勝手も変わる予定だ。

こうした補助金は東京都に限ったことではない。

ヤマダ電機の「省エネ補助金制度対象市区町村一覧」というサイトを見ると、多くの自治体で、省エネ家電の買い替えに対する補助金の制度があることが分かる。

今はカーボンニュートラルが求められているので、家電だけでなく、太陽光発電などの発電設備、エネファームなどの家庭用燃料電池、

節水トイレや節水シャワーヘッドなどの節水設備、処理場の焼却時の省エネになる生ごみ処理機などに対する補助金などもあることが分かる。

補助金の制度は、予算枠に達すると申請受付が打ち切りになったり、制度内容が変わったりするので、

自分が住む自治体に省エネに対するどんな補助金があるか、自分で調べることをおススメする。

古い家電を使い続けるよりも、省エネ性の高いものに買い替えたほうが、電気代が削減できることも多いし、

新しいものほどさまざまな機能が搭載されているので、使い勝手もよくなる。同様に、古い住宅に住み続けるよりも、省エネ性を高める改修をするほうが

省エネでかつ快適に過ごせることも多い。

一時的に費用がかかるうえ、家電販売店やリフォーム会社に行って詳細を決める手間がかかったりはするが、長期的に節電になるという効果もあるので、

電気代高騰への対応策として一度検討してはいかがでしょうか?